県社協のご紹介

- ホーム

- 県社協のご紹介

- 巻頭インタビュー(2024年3月)

巻頭インタビュー(2024年3月)

聞こえる人も聞こえない人も 豊かに暮らせる社会へ〜手話を通じて人の気持ちに思いを馳せる〜

手話は誰のためではなく、自分のために学び始めたと語る橋本一郎さん。手話がなければ今の自分はなく、手話は自分の人生を変えてくれたとも語ります。エンターテインメントから法曹界での手話通訳、大学での特別支援教育講座や障害のある学生への支援、聞こえない人が経営するラーメン店でのアルバイト等々、聞こえない人と聞こえる人の橋渡しに八面六臂(ろっぴ)で大活躍の橋本さんに、手話通訳士としての思いを伺いました。

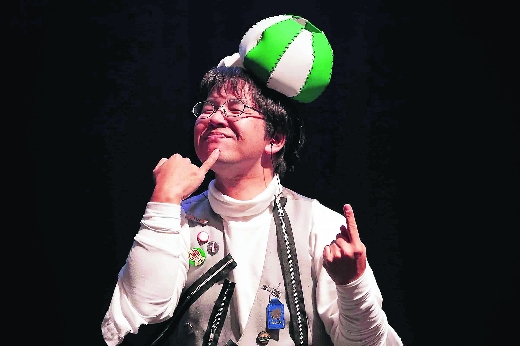

厚生労働大臣認定手話通訳士・亜細亜大学経営学部特任准教授

橋本 一郎(はしもと いちろう)さん

厚生労働大臣認定手話通訳士、亜細亜大学経営学部特任准教授および障がい学生修学支援室コーディネーター。ろう学校教職員への研究指導・助言、保護者への講演を行うほか、手話パフォーマー・手話アーティストとして活動しながら、自らも定期的にライブを開催。日本財団ボランティアセンター主催「ぼ活!」の手話セミナー「教えて!いちろう先生」シリーズの講師・コーディネートを担当。

写真はParaFes(日本財団パラスポーツサポートセンター)出演時

--手話との出会いと手話通訳士としての思いをお聞かせください。

中学3年の時に好きな女の子に誘われて、世田谷のボランティア活動に行ったら、楽しかったのが始まりです。そこで知り合った人から「手話をやったら女の子にモテるし、表現力が上がるよ」と言われて高校1年の12月に初めて手話サークルに行きました。高校に入ってから演劇活動をしていたので、表現力が上がることにとても魅かれたのです。高校2年から行政が開催する手話講習会で学び、同年に手話のスピーチコンテストに出場して東京で2位。その実績が認められて亜細亜大学に入学できました。

大学2年の時に半年間、英語を学ぶためにアメリカに留学しましたが、今でも忘れられない体験をしました。当時の僕は英語の会話は1対1では分かっても2対1が限界で、「分からなかったらいつでも言ってね」と言われても「分からない」とも言えない。「分からない」と言えない僕は、日本にいる耳が聞こえない彼らと同じでした。みんなと一緒にいるのにその場に入れない孤独は想像を絶するものでした。手話を学びながら彼らの気持ちを分かろうとしていなかったことを深く反省しました。

大学卒業後は、1年間で特別支援学校の専修免許状が取得できる横浜国立大学で、ろう教育を勉強してろう学校の先生になり、その後手話通訳士となりました。1回目は不合格となりましたが、その時は聞こえない仲間たちからの励ましのファクシミリが一日中止まらないほどでした。仲間たちの励ましを受けて、次の試験で合格し、24歳で手話通訳士になりました。

聞こえない彼らのことを想像する、聞こえる人はこう思っていると彼らに伝える、手話通訳士はどちらの文化も言語もちゃんと伝えられなければならない、そういう意味では日々研鑽だと思います。

--聞こえない人が抱える悩みはどのようなものでしょうか。

聞こえない人の悩み(=壁)は聞こえる側が作っていると思っています。聞こえる側が文字で書いたり身振りで示したりすれば伝わる場面はいくらでもあります。

ただ、文字だけでは分かりにくいこともあります。例えば「つまらないものですが」という日本語は奥ゆかしい日本の文化ですが、その文字だけでは意味合いは分かりません。他の国では「つまらないものならいらない」と言われてしまうのと同じです。聞こえないということはどういう世界なのかを想像し、お互いの文化が違うことを容認していかないとうまくコミュニケーションが取れません。

耳の聞こえない人、目の見えない人、知的障害のある人など、それぞれの世界は違います。想像力を働かせてその違いを知り、面白いと思ったときに壁は解消します。

--音楽や演劇を手話で伝える活動をされていますが、伝える際に大切にしていることはどのようなことですか。

音楽であれば、リズムが早いか遅いか、どんな楽器を使っているか、声色などを手話で伝えます。音から派生する感情のようなものは僕のフィルターを通したものを表現することになります。

ある音楽(うた)の通訳をやると決まったら、ずっとその曲を聞きます。何度も咀嚼して何度も表現を考えます。その際聞こえない仲間に聞いたり、時には作詞家に相談したりしながらどの表現が合うかを考え続けます。

海外公演では手話通訳者の名前が公表されることが多いので、ろう者は通訳者によって公演を選択できます。日本では名前の公表はタブー化されていますが、公演は通訳者のフィルターを通しての表現となるので、公表したほうがいいと考えます。アート、音楽、演劇などそれぞれ得意な人が通訳すれば、聞こえない人の人生を豊かにすることができます。

--現在取り組んでいることを教えてください。

大学では、一般教養科目の手話入門と、教職課程で必修科目の特別支援教育概論、それと7年前にできた障がい学生修学支援室の支援コーディネーターをしています。当時の栗田充治学長が僕の恩師で、「支援室を立ち上げるから」と誘われたのです。障害のある学生が一緒に授業を受けられるよう、さまざまな支援・相談をしています。

手話通訳士としては、エンターテインメント系の通訳から法通訳、通訳者の手配とコーディネートをしています。

また、聞こえない人が経営しているラーメン店でアルバイトもしているのですが、時々大学の教え子たちが来てくれます。聞こえないが故にさまざまな業者と連絡を取る上での苦労を知ることもできれば、ラーメンを美味しくするための努力を垣間見ることもできます。

そして、ラーメンを食べれば「美味しい」と手話で伝える実体験ができることも大切です。体験する機会が増えれば、自分の想いを伝えるためにもっと手話を学びたいと思ってくれるのです。

世界では戦争などで多くの子どもたちが十分な教育を受けられないのが現実です。学生にはできる範囲で多くを学び、その子たちを思いながら、知識の豊かさよりも想像する力を持ってもらいたいと思います。

--最後に、福祉に関わる人たちへのメッセージをお願いします。

忘れてはならないのは、災害時の対応だと思います。まず聞こえない人たちも防災訓練に来られるように、手話通訳の人に声を掛けることも大切かと思います。聞こえないということは目に見えず、周囲の人には分からないのです。僕は、阪神淡路大震災や東日本大震災でボランティアに行き、聞こえない人たちと手話でたくさん話をしました。孤独になりがちな聞こえない人たちにとって雑談をすることがどれだけ力になるかを実感しました。

皆さんには地域にどういう人たちがいて、どういう課題を持っているかを知ることと、地域の人たちがお互いに、当たり前に声を掛け合える関係性をつくっていただきたいと思います。