県社協のご紹介

- ホーム

- 県社協のご紹介

- 巻頭インタビュー(2024年6月)

巻頭インタビュー(2024年6月)

全ての人にひらかれた社会保障制度を ~一人一人が知ることで 自分が守られ周囲の人も支援できる~

社会保障制度を知らなかったり、知っていても誤った理解をしたりしている人が非常に多いことを痛感した横山北斗さん。社会保障制度が、必要な人に届きにくいという社会的障壁を取り除くためにNPO法人を立ち上げ、困難を抱える人がより気軽に相談できる社会づくりに尽力しています。今回は横山さんに、活動を通して目指す社会について伺いました。

NPO法人Social Change Agency 代表理事

ポスト申請主義を考える会 代表

社会福祉士

横山 北斗(よこやま ほくと)さん

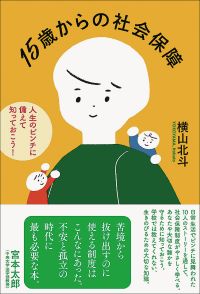

14歳で難病を患う。闘病を経て大学工学部へ入学後に患者会でソーシャルワーカーと出会ったことから、神奈川県立保健福祉大学へ編入学。卒業後ソーシャルワーカーとして病院に勤務する中で社会保障制度の申請主義に問題意識を持ち、NPO法人を設立。専門学校や大学での講師、社会福祉の有識者として厚労省等行政の委員会の委員を務める。社会保障制度を分かりやすく伝える仕組みを自治体と構築。著書に『15歳からの社会保障 人生のピンチに備えて知っておこう!』(日本評論社、2022年)。

10のエピソードで構成され、各主人公は、周りの人々とともに、日常生活におけるピンチに対し、社会保障制度を利用して対処していきます。各エピソードの章末では、登場した制度が一覧で確認できます。

--NPO法人設立のきっかけを教えてください。

大学卒業後、病院でソーシャルワーカーとして勤務していたときに、何度か患者さんの生活保護等の申請を手伝うことがありました。その中には「ネットカフェで寝泊まりしていると生活保護は利用できないのでは」「若いと社会保障制度は利用できないのでは」という誤った理解をしていた方々や、家賃の支払いを支援する制度を知らなかったために退去させられた方もいました。そのときに、社会保障制度を知らない方が非常に多くいることを、まざまざと突き付けられました。

困りごとが生じても申請しなければ利用できない「申請主義」があり、そこに社会保障制度の利用を阻む社会的障壁があるのではないか、それに対して何かできることはないかと考えたことがNPO法人をつくる一番のきっかけでした。

--どのような取り組みをしているのでしょうか。

設立初期は個人の困りごとの背景にある社会的構造に着目し、活動していく仲間を作ろうと、ソーシャルワーカーに向けた研修事業を主に行っていました。コロナ禍の2020年には、新しい制度ができたり、既存の制度の要件が変わったりしたことから、元々自分の関心があった社会保障制度を利用する際の申請主義の問題に焦点を当て、主に2つの事業を進めています。

一つ目は、民間企業のチャットボット(※)サービスを利用した「経済支援制度ナビ」の構築と運営です。そこでは、お金に関する60以上の支援制度を案内しています。選択肢を選んでいくとAIが自動で応答し、さらに具体的に質問したい方にはLINEでの対応もしています。

二つ目は、各自治体の福祉部門と協力してホームページ上で簡単に自分に適した社会保障制度が分かる仕組みを構築しました。自分の生活状況や困りごとに応じて、アンケート方式による選択肢を辿っていくと自分に合った制度に到達するというものです。アンケートやオンラインの相談事業を通じて把握できた課題や改善点を反映しつつ、各自治体の特徴にあった仕組みづくりをしています。

今後は、教育事業として自治体とともに、中高生をはじめ若い世代に社会保障制度を知ってもらうための情報発信の仕組みを作っていく予定です。

--『15歳からの社会保障』という書籍も出版されました。

義務教育の中で、社会保障制度の種類は教えますが、生活する上で使える制度にどんなものがあるかを知る機会がありません。そのため、社会に出る前の義務教育中に知ってほしいという意味と、15歳までに知る機会を作ることが必要ではないのかという問題提起も含めて、この著書タイトルにしました。

執筆する上で最も気を付けたのは、一人一人のキャラクターたちを弱い人と描かないことです。本を読んで、弱い人が使うという印象ができてしまうと、いざそれらの制度を利用する状況に直面したときに心理的な障壁になってしまいます。それはどうしても防ぎたかったので、とても意識し徹底しました。社会保障制度は特別なものではなく、私たち一人一人の生存権を保護するために整備されているからです。

さらにキャラクターとその周辺を取り巻く人との出会い方においては、何かに気付く人、関わってくれる人を必ず登場させました。例えば、アルバイトができなくなった大学生が、生活が困窮するかもしれない状況になってしまうエピソードでは、大学の先生から制度を薦められることをきっかけに、自治体の福祉課で担当者と出会い、問題を解決していきます。社会保障制度を知っていることによって、困っている誰かに声を掛けることができるということを登場人物に体現させました。自分ひとりではどうしようもない悩みを抱えていたとしても、周りにはあなたを大切に思い、サポートしてくれる人や仕組みがあることを忘れないでほしいと思っています。

また、認知症の祖母と弟の世話をする中学生のエピソードでは、祖母が救急車で運ばれるところを見かけた同級生が、それを担任の先生に伝えるシーンがあります。大人でなくても、誰にでもできることがあることを伝えたかったのです。

--周囲に困っている方がいるときに私たちにできることは何でしょうか。

まずは、社会保障制度や地域の相談窓口について知っていただきたいです。社会保障制度を知っている個人が増えることで自分自身を守ることができ、また周囲の困りごとがある方に勇気をもって声を掛けることができます。

知っていることは力になります。少しでも記憶にあれば「こういう出来事のときに何か公的な助けがあったな」と調べることもできます。

また、福祉や介護に携わる方は、ソーシャルワーカーとして個人の困りごとを取り扱うことが多いと思います。個人の問題への関わりから地域の問題に気づき、社会に対して働きかけていくことはとても意義のあることだと思っています。

※チャットボットとは

「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、自動会話プログラムのこと。パターンマッチ型、人工知能型などさまざまな種類がある。