県社協のご紹介

- ホーム

- 県社協のご紹介

- 巻頭インタビュー(2024年5月)

巻頭インタビュー(2024年5月)

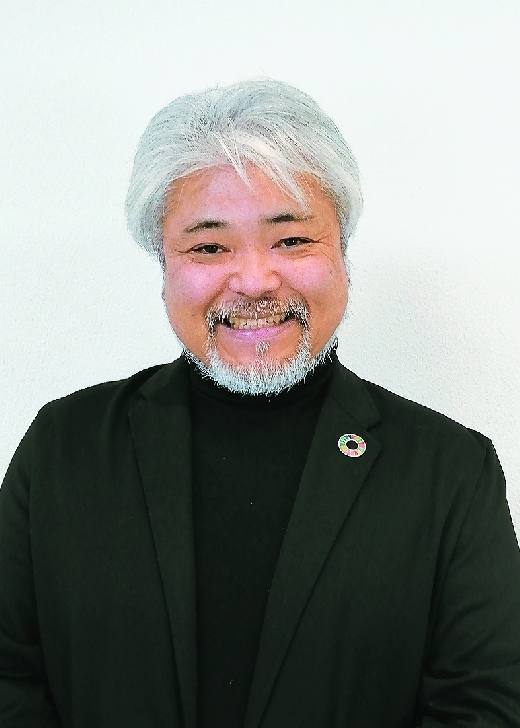

県域ネットワークを通して 子ども食堂の主体性、多様性を支える ~アモーレ(愛)をもって包み込む社会を目指して~

テノール歌手として活躍する一方で、地域福祉活動に取り組み、子ども食堂を立ち上げた東海林尚文さん。現在は「埼玉県子ども食堂ネットワーク」の代表理事としても活動されています。県域ネットワークの目的や活動内容、その成果に加え、子ども食堂に対する熱い想いや期待について伺いました。

一般社団法人「埼玉県子ども食堂ネットワーク」代表理事

NPO団体「富士見みんなでプロジェクト」代表

声楽家(テノール)

東海林 尚文(しょうじ なおふみ)さん

埼玉県川越市出身。富士見市在住。小学校から大学まで野球に打ち込み、明治大学付属中野八王子高校の硬式野球部では西東京大会ベスト16の成績を収めた。明治大学法学部在学中に、3大テノールのパフォーマンスを見て感銘を受ける。法学部卒業後に、東京藝術大学音楽学部声楽科に入学し、卒業後はイタリアに留学。新国立劇場合唱団のメンバーとして長くオペラの舞台で活動する(今年退団)。一方で地元の文化芸術振興に貢献するため、コンサートやイベントを企画・運営するコル・カントLLCを設立。また2017年にはNPO団体「富士見みんなでプロジェクト」を立ち上げ、子ども食堂を運営。「埼玉県子ども食堂ネットワーク」の代表理事も務める。

--テノール歌手として第一線で活躍されてきた中で、なぜ子ども食堂の取り組みを始めたのでしょうか。

私はオペラの舞台などで声楽家として活動してきた一方で、富士見市で地域の芸術・文化の振興・発展に力を注いできました。コンサートやイベントを企画する団体の代表を務めながら、地域コミュニティをつくる活動にも携わってきたのです。

活動の一環として、小学校を訪問して音楽を教える活動をする中で、子どもとつながる機会が増えて、彼らの置かれている状況が見えてきました。家庭の事情で、一人で食事をしている子や、いつもお腹を空かせて過ごしている子が多くいることを知ったのです。

私は、一人ぼっちでいることと、お腹がぺこぺこなことが、人間にとって一番つらいことだと考えているので、子どもたちに食事が提供できる居場所をつくりました。

--代表理事を務めている「埼玉県子ども食堂ネットワーク」の活動内容や特徴を教えてください。

2017年に、県内の30余りの子ども食堂の運営者が集まって「ネットワークをつくろう」と設立した中間支援組織で、現在は約210団体が加入しています。目的はそれぞれの団体が安心して、のびのびと運営できるようにサポートすること。そのために交流会を開催して情報共有したり、外部に向けて情報発信したり、企業や自治体から提供を受けた食材をシェアしたりしています。

県内を15エリアに分けてそれぞれにキャプテンを置き、エリア内の課題を吸い上げて、交流会の場で共有しながら課題解決を図るという仕組みもつくりました。さらに「子ども食堂を開設したい」という方への支援も手掛けています。

この組織の特徴は、行政や社協の働きかけがあって設立されたわけではなく、子ども食堂の運営者が自主的に設立して、自分たちで役割を担い、全体をまとめていることです。そのため、新しい取り組みを進めるときなど、迅速に行うことができます。

子ども食堂はそれぞれが想いを持って運営されています。私はネットワークの取り組みのなかで、その想いを認めて、受け入れることを大切にしています。

--日々の活動を通して感じていることや、印象深いエピソードをご紹介いただけますか。

富士見市の子ども食堂でボランティアをしている男の子の事例をお話しします。小学6年生のとき「お手伝いしたい」と参加するようになり、最初は何もできなかったのですが、中学3年生になった現在は、なくてはならない存在になっています。そして、そのような彼の姿に憧れて、「ボランティアしたい」という小学生が現れたのです。このような、次の世代につながる関わりを大切にしたいと思っています。若い世代が子ども食堂に興味をもって参加するケースが増えていて、高校生や大学生から「自分たちで立ち上げて運営したい」という声を聞くこともあります。

--最近、子ども食堂の課題としてあがっていることはどのようなことですか。

交流会を通して、子ども食堂の孤立が課題になっていると感じます。一生懸命に活動しているのに「人が集まらない」「地域の人に理解されない」「うまくいかない」といった悩みを運営者が抱え込んでしまっています。しかし交流会のなかで「こんな工夫をしたらうまくいった」「そんなに頑張らなくても大丈夫」「一人ではないよ」という声を掛けられることで、課題解消につながるので、やはりネットワークは大切だなと実感しています。

また、運営者の高齢化も課題の一つです。体力的に続けるのが難しくなり「若い人に引き継ぎたい」と言う声を聞きますが、実は運営者の想いを引き継ぐことは後継者にとってつらいものです。私は「活動をやり切ったうえで、継続できなくなったら、そこで止めましょう。この地域に子ども食堂が必要であれば、誰かが新しく立ち上げるはずだから」とアドバイスすることにしています。

--「埼玉県子ども食堂ネットワーク」がこれから目指していくことについて伺えますか。

これまでは県や社協、企業などから提案いただいたことについて、ネットワークのなかで検討するという受け身の立場でしたが、これからは私たちの側から新しいムーヴメントを創りだすための発信をしていかなければいけないと感じています。例えば行政に対しての政策提言や、社協に対して「こんな仕組みづくりを一緒に進めましょう」といった提案、企業には「こんな活動をしたいので協力してください」と要請するなど、積極的な姿勢で臨んでいきたいと思います。

子ども食堂の活動は、地域に愛されるようになるので、運営者の皆さんには自信をもって地域に根差した活動を続けてほしいです。そして子ども食堂が社会のインフラとして発展していくことを期待しています。

--最後に、福祉関係者の皆さんに向けてメッセージをお願いします。

今後は福祉の枠を超えた分野の人たちとの連携・協働が非常に重要になると思います。例えば文化・芸術分野や農業関係者とつながることで、新しい価値が生まれ、新しい社会づくりが進みます。そもそも子ども食堂は食を通じた福祉の支援活動であり、さまざまな分野の皆さんと手を携えて、地域に貢献してきました。福祉関係者の皆さんには、地域社会への貢献のためにぜひ子ども食堂を活用していただければと思っています。

これからもアモーレ(愛)をもって包み込むような社会を目指し、最終的に誰も取り残さない社会が実現するといいなと願っています。