県社協のご紹介

- ホーム

- 県社協のご紹介

- 巻頭インタビュー(2024年11月)

巻頭インタビュー(2024年11月)

子育て中の“緊急”を地域でサポート ~育児と仕事を両立できる世の中に~

子育て中の働く女性が直面する厳しい現実を前職で知った、賀川祐二さん。自身も共働きで、こどもが風邪をひいた時に預かり先がない経験をしたことから、「病児保育を作る会」を設立しました。

今回は安心して子育てができるために立ち上げた活動への思いについて伺いました。

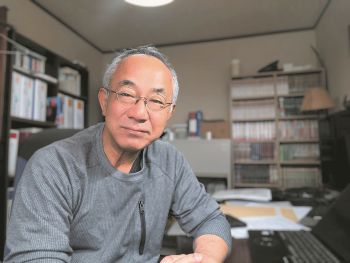

NPO法人 病児保育を作る会 代表

賀川 祐二(かがわ ゆうじ)さん

1966年札幌市生まれ。2004年に38歳で脱サラして病児保育事業を目指す。2005年12月にNPO法人「病児保育を作る会」を設立。埼玉県内の緊急サポート利用登録者数約20,522人、サポーター約1,500人。その他、各自治体のファミリー・サポート・センター事業や、さいたま市子育てヘルパー派遣事業、蓮田市子育て世帯訪問支援事業など子育て支援に関わるさまざまな事業を受託・運営する。

--「病児保育を作る会」はどのようなきっかけで始められたのですか。

以前は就職情報誌や就職サイトを作る会社に勤めていました。私は広告営業や販売促進を担当していましたが、子育て中の女性が仕事を続けるのは難しく、また、企業側が子育て世代の採用を渋る現状がありました。

私にはこどもが二人いますが、上の子は身体が弱く、保育所に入った初年度は風邪をひいて70回くらい休んでいます。フルタイム勤務の妻に休んでもらうことが多く、夫婦間がぎくしゃくすることもありました。病気のこどもを預かってくれる施設が家の近くになく、それなら自分が預かる事業を始めようと思ったのです。

病児保育を始めることだけを決めて、2004年に38歳で退職し、仲間を集めるために起業塾に入りました。そこで知り合った自治体職員や医師、看護師、保育士、学生たちと2005年にNPO法人「病児保育を作る会」を設立しました。

--どのように活動を進めていったのですか。

当初はベビーシッタータイプ(訪問型)で、風邪をひいたお子さんに限定して、仲間の住まいや勤務先がある東京都の東部と埼玉県は川越市で始めました。その後は活動範囲を広げるため、自治体を訪問したり、協働をコンセプトにしたコンテストに応募したりしました。

その頃、国が主導する病児・緊急預かり対応基盤整備事業があることを知りました。現在のファミリー・サポート・センター事業の類型の一つで、病児・緊急対応強化事業の前身ですが、その事業を各都道府県で広めていくというのが国の方針でした。埼玉県では当時、ある社会福祉法人が請け負っていましたが、その法人から、所沢や三郷など数カ所を受け継いでやらせていただけることになりました。

--活動は順調に進んだのですね。

実はその後、国はその事業を2008年度で廃止するとしました。実績を出していた自治体もあり、多くの方がやめないでほしいと国に働きかけたことから、2010年度まで、2年間の時限措置として復活しました。

私たちも国に申し出て、この事業の埼玉県担当になったのです。話し合いの上で、社会福祉法人が請け負っていた事業の会員を引き継ぎました。

それからは、2年後に各自治体の事業になるよう自治体との折衝を重ね、サポートを行える人も増やしました。そして2年後、11市3町の子育て支援の緊急サポート事業として、私たちが受託しました。

--現在の埼玉県内の状況を教えてください。

国の事業が廃止と決まった時に、所沢市だけがすぐに独自で予算を付けました。2009年度と2010年度、所沢市は市の事業として、他の自治体は国の事業として行い、2011年度からは全て各自治体事業として行うようになりました。現在、埼玉県の緊急サポートセンター事業は国内では一番多いのですが、最初の所沢市の実績があって成り立っていると思っています。

また、埼玉県内の全自治体とお話しさせていただき、各自治体が参入しやすいような料金体系にしました。現在、私たちは「緊急サポートセンター埼玉」として40カ所の自治体から委託を受けています。

--これまでの活動で印象に残っているエピソードがあればお聞かせください。

会員はほぼ100%インターネットによる登録です。こどもが新たに誕生すると会員自身で登録内容を更新するので、私たちも知ることができます。登録のこどもが増えたということは自分たちの活動が世の中に少しは役立っているのかなと、シンプルに嬉しいです。

「病気のこどもを遠くの施設に連れていくのは負担が大きいが、家の近くで預かってもらえて助かった」「自分が病気になった時に病院に行けないので役に立った」といった感謝の言葉を多くいただきます。

--今後どのように進めていきたいとお考えですか。

緊急サポートの依頼は、8割が緊急の一時預かりや送迎で、風邪のお子さんの預かりが2割くらいです。ファミリーサポートのみで緊急サポートがない地域も緊急時の需要はあるので、現在も対応できる地域を広げています。地域が広がると、自分の町では預かってくれる人がいなくても、隣町なら預かってくれるなど、利用者にメリットがあるので、なるべく広い地域で対応できるようにしていきたいと思っています。

また、八潮市では市役所が新庁舎になったことを機会に、今年度から私たちが市役所に設けられた子育て支援の相談窓口を担うことになりました。新庁舎にはそれまで別の場所にあった保健センターも入り、助産師や保健師が相談を受けているので、今後、私たちの緊急サポートをさらに住民にお伝えできるのではと思っています。

--読者である民生委員・児童委員、市町村社協の方々へメッセージをお願いします。

まだまだ緊急サポートの事業は認知度が低いので、民生委員・児童委員の皆さんにぜひ知っていただき、地域の子育て中の方にお伝えいただきたいです。地域にこうしたサポートがあることを知らずに登録しないのはあまりにもったいないです。

そして市町村社協や地域の方々には、ボランティアをしたいという方々に緊急サポートについてご紹介いただき、担い手としてサポート会員登録をお勧めいただければありがたく思います。隙間時間や単発の活動も可能なので、こどもが好きな方にはぴったりだと思います。

緊急サポートセンター事業

緊急時の病児保育や一時保育、一時預かり、送迎、宿泊保育などに対応し、主に緊急一時的な活動が中心。支援をしてほしい人(利用会員)と支援したい人(サポート会員)双方が合意のもとで行う会員組織による活動。センターは会員間の調整等を行う。利用会員は事前に会員登録(無料)し、同センターへ利用を申し込む。サポート会員は4回の研修受講後に会員登録(有償ボランティア)。

※ファミリー・サポート・センター事業は主に継続的・定期的活動が中心。支援対象に病児や病後児は含まれない。