県社協のご紹介県社協のご紹介

県内各種別協議会県内各種別協議会

彩の国すこやかプラザ彩の国すこやかプラザ

福祉の相談窓口福祉の相談窓口

入札のご案内入札のご案内

会員向けコーナー会員向けコーナー

- 埼玉県市町村社協連絡会

- R7彩の国ボランティア体験プログラム担当者会議事前アンケート調査結果

- 市町村社協における成年後見関連事業の取組状況

- 市町村社協における市民後見人の活動状況

- ボランティアコーディネーター新任研修

- 社協新任役職員向け動画(社会福祉協議会の理解)

- 市町村社協 常務理事・事務局長及び地域福祉担当課長会議 資料

- 市町村社協 会計関連資料

- 市町村社協 会計決算動画

- 市町村社協 会計初任者動画

- 福祉教育啓発パンフレット「ともに生きる『ふ・く・し』について」

- 災害関連資料

- 市町村社協災害ボランティアセンターモデルマニュアル

- 日常生活自立支援事業

- 生活福祉資金を活用した住民支援

- 生活福祉資金チェックシート・認定調書

- 生活福祉資金等様式集

- 市町村社協組織及び事業の取組状況について

- 発行物

- その他調査結果

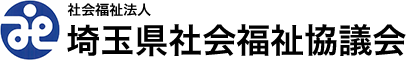

ボランティア・地域の活動ボランティア・地域の活動

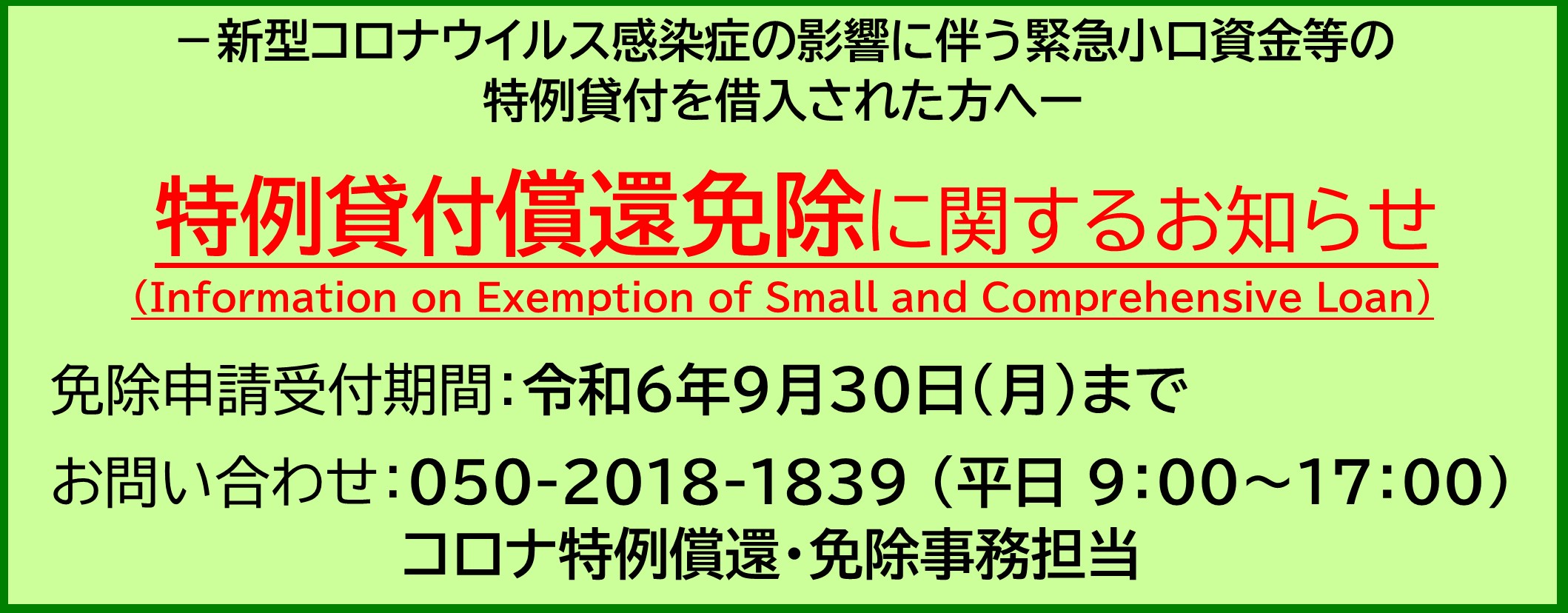

資金の貸付資金の貸付

- 生活福祉資金貸付金(本則貸付金)のATM返済のお知らせ

- 教育支援資金貸付のご案内

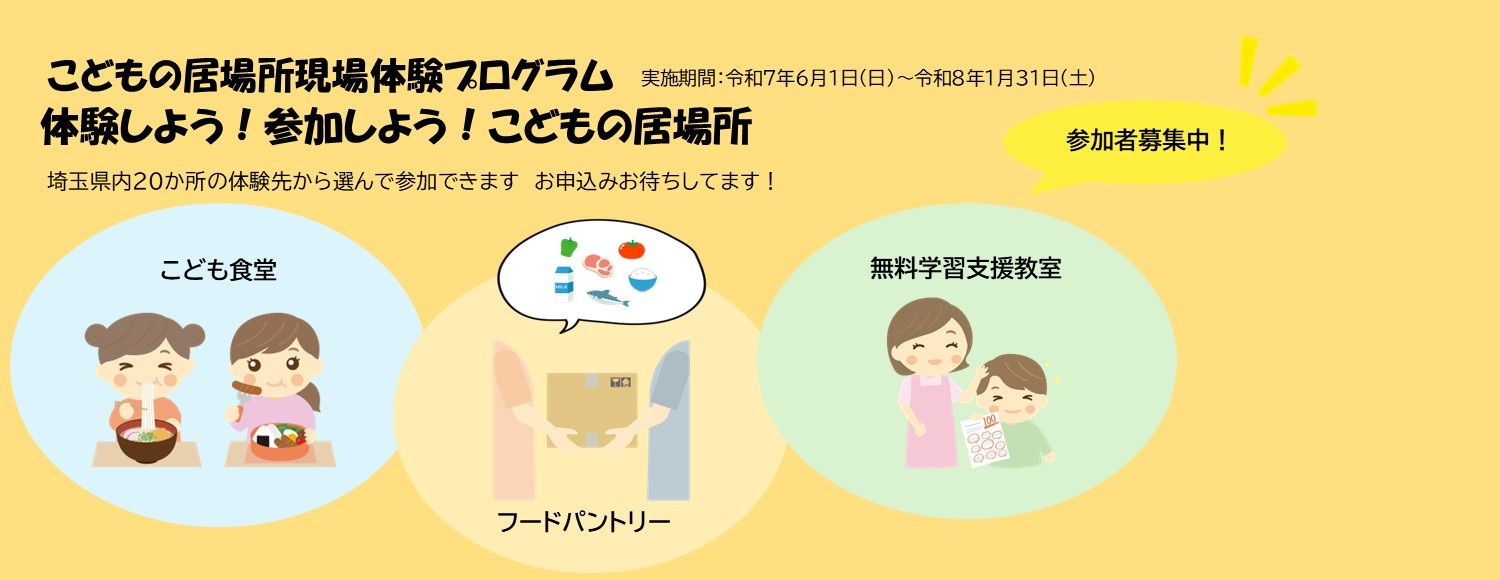

- 生活福祉資金特例貸付における償還免除について(Information on Exemption of Small and Comprehensive Loan)

- Information on Exemption of Small and Comprehensive Loan(For foreigners)

- 令和6年能登半島地震による生活福祉資金の特例貸付について

- 生活福祉資金などの貸付制度

- 介護分野での修学や就職のための支援資金貸付制度

- 保育分野での修学や就職のための支援資金貸付制度

- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度

- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(住宅支援資金)

- 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度

- 埼玉県社協生活福祉資金YouTubeチャンネル運用方針

会員用ページ

社協用Copyright(c) 2019 埼玉県社会福祉協議会 福祉情報センターAll Rights Reserved.